Maintenir un livre ouvert lorsqu’il est bien à plat et horizontal n’est pas toujours aisé (cela dépend de l’état du dos de la reliure) mais au moins sommes nous aidés par la gravité pour que les pages restent (à peu près) ouvertes.

Lorsque le lutrin est presque vertical, cela peut être une gageure de lire tout en écrivant à table (ou même lire tout court), sans que les pages ne se referment. Il faut les maintenir en place. Pour aider le travail du scribe, il existe des poids (probablement en plomb), sous la forme de petites plaques, qui se positionnent bien à plat sur la page et qui sont maintenus en place par un contrepoids au bout d’un ruban, d’un lacet ou d’une lanière.

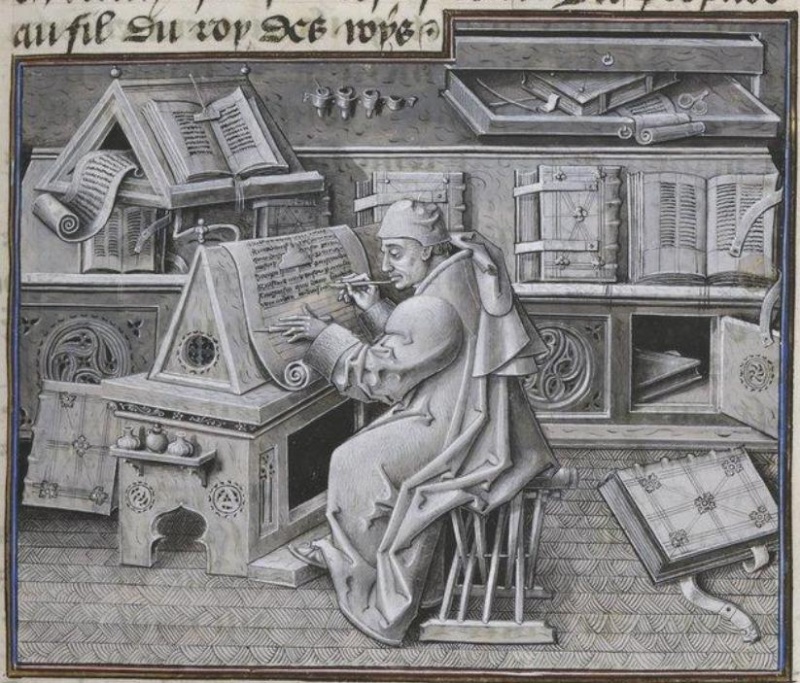

Ce dispositif est aisément repérable sur les enluminures, pour maintenir aussi bien des rouleaux que des codex. Dans l’atelier de travail de Jean Miélot (img. 1), sur le lutrin supérieur un codex est maintenu ouvert à l’aide d’une plaquette rectangulaire ; sur le lutrin inférieur, le scribe écrit à la plume sur un rouleau stabilisé par une plaquette trapézoïdale. Avec cet angle de vue, les contrepoids sont cachés.

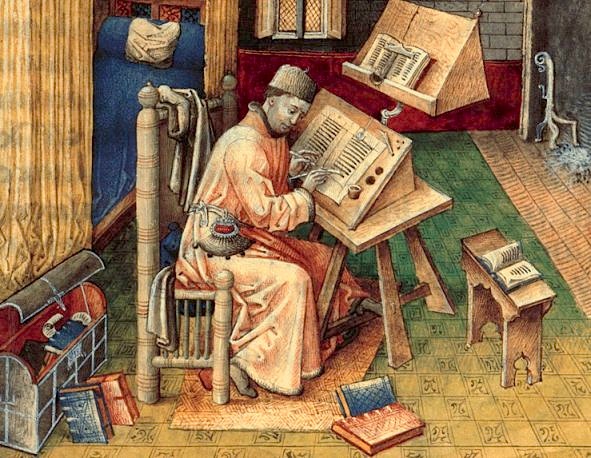

Dans une autre version (img. 2), le rouleau est remplacé par un feuillet, et le poids qui le stabilise est un disque. Nous ne voyons toujours pas les contrepoids.

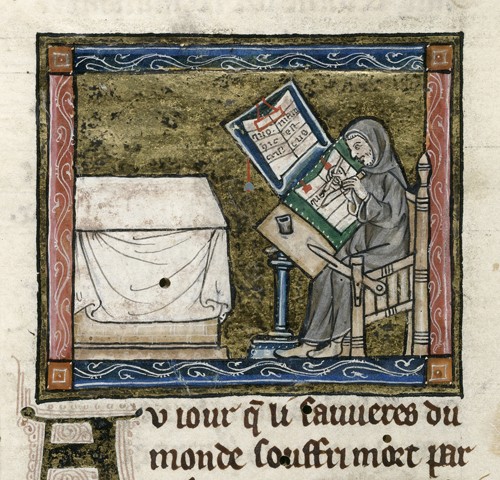

Un scribe installé dans un fauteuil à pupitre amovible utilise lui aussi une large plaquette pour le lutrin du haut, à cheval sur deux pages, et deux rectangles plus petits (en rouge) pour maintenir son travail en cours. Cette fois ci, le contrepoids sur le lutrin est visible, c’est une boule gris bleu au bout d’un lacet rouge (img. 3).

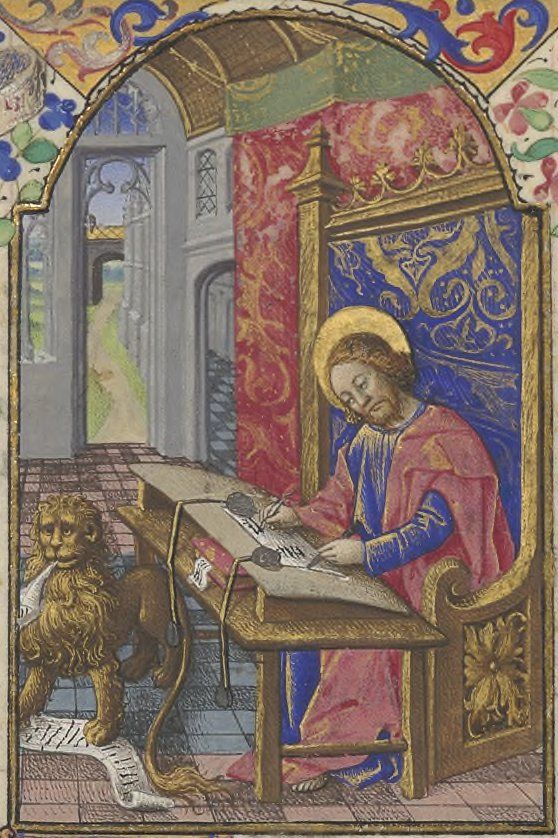

Vincent de Beauvais assis à son bureau utilise lui aussi deux poids, sur le même pupitre : les contrepoids, des hémisphères noirs au bout d’un lacet rouge pendent le long de paroi arrière du pupitre (img. 4).

Les poids et contrepoids utilisés par saint Jérôme semblent plus imposants et sont des disques, avec de solides lanières. Le dispositif est clairement visible autour du pupitre légèrement incliné (img. 5).

Voilà pour des scribes français ou anglais, ayant besoin d’immobiliser alternativement des feuilles, des rouleaux ou des codex. C’est efficace mais peu esthétique et masque probablement une bonne partie du texte.

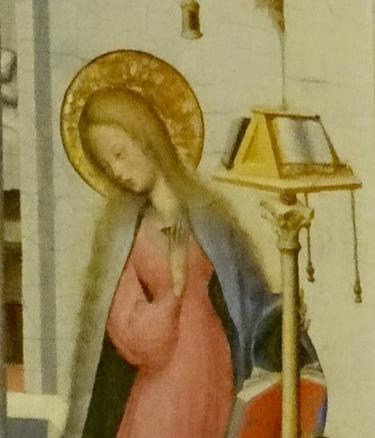

Sur quelques scènes de l’Annonciation, en Italie, un dispositif différent et plus élégant est utilisé. Il y a un point fixe (crochet, pointe…) sur un côté du lutrin ou du support, auquel est fixée une cordelette qui passe horizontalement par dessus les deux pages du codex, repasse sur un autre crochet (ou une pointe) à l’opposé et pend le long du lutrin, maintenue en tension à l’aide d’un contrepoids en forme de pendule, comme pour un fil de maçon. Sur l’image 6, la cordelette et le pendule sont noirs ; il y a une erreur de perspective qui n’aide pas à comprendre que le pendule est attaché à la cordelette qui traverse le codex si l’on ne connaît le dispositif par ailleurs.

Sur un autre pupitre, le pendule est bien visible mais la cordelette est vraiment très discrète (ou absente) sur le manuscrit (img. 7). Cependant, le dispositif est repérable.

Sur l’Annonciation du retable de la Vie de Jésus à la cathédrale de Salamanque, le lutrin est double et les pendules sont groupés du même côté.

Le point d’ancrage du pendule semble situé sous le codex, la perspective n’est pas très claire (et la définition de l’image n’est peut-être pas optimale) mais au musée des Beaux Arts de Tours (img. 9) le poids/contre-poids/pendule est à peu près à la verticale du point de tension (un peu mieux que sur l’image 6).

Ce poids au bout d’un cordon apparaît sur d’autres Annonciations italiennes (img. 9, 10), mais n’est pas toujours repéré correctement par certains lorsque c’est la première fois qu’on le rencontre.

La nature de ces poids n’est pas connue avec certitude et il est impossible de la déduire d’une simple image ; il peut s’agir d’une grosse perle, d’une bille de plomb, de laiton, d’or, d’argent, pourvu que ce poids possède un point d’attache et que sa masse permette d’assurer la tension du lacet comprimant les pages en position ouverte.

Certain(e)s ont voulu y voir un pommander[01]un billet leur est dédié sur ce blog : https://mediaephile.fr/pommes-de-senteur-pommes-dambre-pomanders/ ainsi qu’une preuve que les pommanders avaient un usage principalement religieux (sic).

Sur les exemples exposés ici, le poids semble plein, simple, et relativement peu imposant.

Ce billet est loin d’offrir une collection complète, nul doute que vous repériez vous même de nombreux autres « presse-papiers » lors de vos observations à venir. Les scènes les plus récentes de l’Annonciation montrent Marie occupée à lire (les plus anciennes la montrent plutôt occupée à filer), cela constitue une assez bonne piste d’enquête si vous souhaitez dénicher des « presse-papiers » ou des signets (ce sont deux dispositifs différents, même s’il peuvent être utilisés simultanément).

Notes

| ⇧01 | un billet leur est dédié sur ce blog : https://mediaephile.fr/pommes-de-senteur-pommes-dambre-pomanders/ |

|---|