C’est une telle évidence que le sujet est peu abordé : il faut pouvoir enfiler ses vêtements, qu’ils soient réalisés en étoffe souple et élastique ou plus rigide, de façon à ce qu’ils soient suffisamment confortables et suffisamment protecteurs (donc suffisamment ajustés).

Au XIII°siècle, la mode tant masculine que féminine figurée sur les peintures, les dessins et les sculptures montre des vêtements à encolure portée au ras du cou. D’un point de vue pratique, cela signifie qu’il faut alors trouver un compromis : soit passer la tête par une ouverture étroite, soit ménager un système d’ouverture refermable.

Vocabulaire

Cela va peut-être en surprendre certains, mais il existe une différence entre « col » et « encolure ».

L’encolure est la « partie échancrée d’un vêtement autour du cou », synonyme de décolleté [01]encolure dans le Larousse ou encore la « partie du vêtement par où passe la tête » [02]encolure dans le CNRTL.

Le col, lui, est la « partie rapportée d’un vêtement en bordure de l’encolure » [03]col dans le Larousse.

Il y a donc systématiquement une encolure, mais pas forcément de col. Ce qui est le cas de la majorité des vêtements du XIII° s. couvrant le torse, à l’exception de certaines capes à col de fourrure.

Du cou coup, contrairement à ce qui est indiqué dans le titre du billet, nous parlerons ici d’encolure et non de col, car même si des éléments des dispositifs d’ouverture que nous allons lister sont parfois rapportés au vêtements (les rabats), techniquement et d’un point de vue de couture, ils ne sont pas « rapportés en bordure du tour de cou », il ne font d’ailleurs même pas le tour du cou ; leur rôle est d’ augmenter la circonférence (ou parfois le périmètre, car ce n’est pas un cercle) de l’encolure.

Quels vêtements ?

Nous nous intéresserons ici aux vêtement « de dessus » couvrant le torse en excluant les chemises près eu corps : les tuniques à manches (aussi appelées cottes), les tuniques sans manche (souvent appelées surcot), les manteaux à manches et capuche (parfois appelés chapes).

Il sera assez difficile de différencier une cotte portée seule et un surcot à manches (sauf si l’encolure du surcot est en V et rend visible celle de la cotte en rond, ou si les manches sont portées dépassées). Deux autres types de vêtements sont plus faciles à isoler : d’une part les manteaux à manches et capuche, et d’autre part les surcots sans manche typiques du siècle.

Quelles encolures ?

Bien que les représentations signalent la présence d’un objet, d’une particularité, d’un décor, d’une couleur, nous savons qu’elles ne les reproduisent pas aussi fidèlement que le ferait une photographie[04]l’esthétique du dessin, l’épaisseur du trait, la taille du dessin sont autant de contraintes qui limitent cette fidélité : certains boutonnages nous échappent peut-être malgré une observation attentive.

Toutefois il semble que la proportion d’encolures fixes par rapport aux encolures ouvrantes ne soit par liée au niveau de détail choisi par les artistes. En effet, certaines encolures ouvrantes ne figurent pas dans des oeuvres isolées, mais se trouvent dans des manuscrits aux illustrations homogènes, parmi une majorité d’encolures rondes manifestement fixes.

La proportion entre encolures fixes (rondes ou en V) et encolures ouvrantes pourrait être alors considérée comme une représentation correcte de la réalité : les premières sont beaucoup plus nombreuse que des secondes, et parmi ces dernières, certains dispositifs sont rares.

Le mode de fermeture en lui même n’est pas très varié : soit une broche annulaire, soit un ou plusieurs boutons ; mais dans le cas d’un boutonnage, plusieurs dispositif sont repérables.

Le cas des manteaux avec des manches et une capuche peut-être considéré différemment des cottes et surcot : si l’ouverture boutonnée n’est pas systématique, elle est, en proportion, plus présente sur les manteaux que sur les autres vêtements, ce qui reste logique d’un point de vue pratique.

Boutonnage

Un bouton peut remplir son rôle d’assemblage soit en passant au travers du tissu dans une boutonnière, soit glissé dans une bride rapportée.

Pour une meilleure efficacité, la fente d’une boutonnière est parallèle à la traction ; c’est à dire que lorsque l’on tire sur les deux parties assemblées, le bouton va naturellement buter à une extrémité de la fente et non pas tirer sur la largeur de l’entaille au risquer de glisser au travers.

C’est ainsi qu’en général (sauf effet esthétique particulier comme sur les chemises et chemisiers modernes), les boutonnières sont perpendiculaires aux bords à assembler mais à distance raisonnable afin de ne pas déchirer l’étoffe ).

Encolure simple

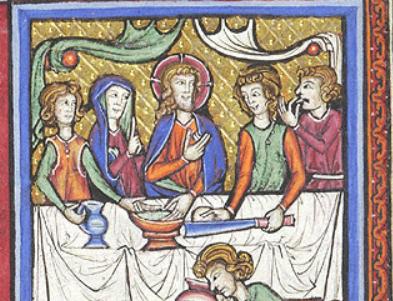

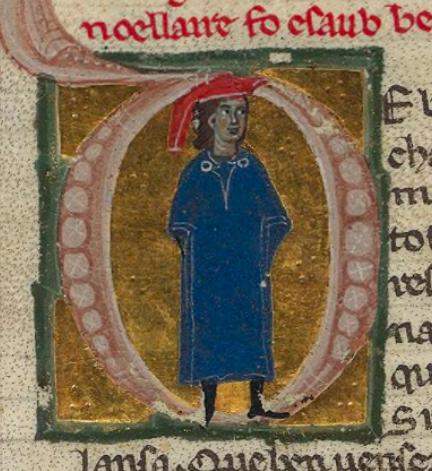

Quelques encolures en V (img 1) abondantes au siècle précédent sont toujours présentes, mais l’immense majorité des encolures de cottes et surcots est figurée arrondie, tant sur les hommes que sur les femmes (img 2).

Encolure élargie par une fente verticale

L’encolure reste arrondie au ras du cou, mais une courte fente verticale en augmente le périmètre et facilite le passage de la tête. L’encolure vue de face forme une sorte de « T ». Le terme « amigault » (ou amigaut) est synonyme de fente, il ne désigne pas l’encolure en elle même et non [05]voir amigault dans le Godefroy.

Sur les cottes et surcots à manches, cette fente est parfois maintenue close par une petite broche annulaire (img 3bis) appelée fermail. Il s’agit d’un bijou utilitaire peu utilisé au XII°s., très présent au XIII°s. et que l’on verra encore au XIV°s. et beaucoup moins au XV°s, sur les femmes comme sur les hommes.

Encolure élargie par une fente verticale boutonnée

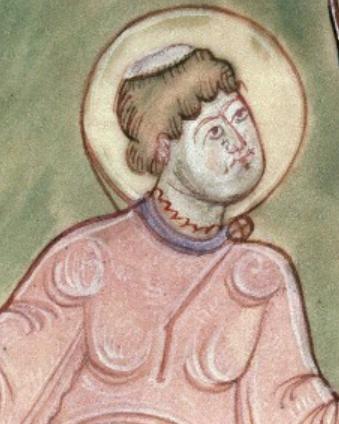

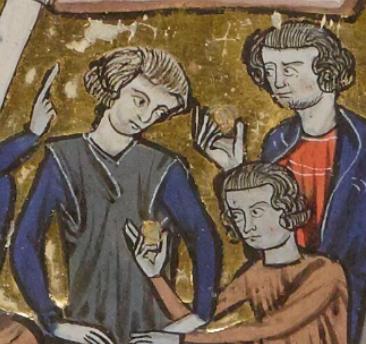

Sur des surcots tant masculins (img 4) que féminins (img 5), cette fente est fermée par une série de boutons ronds (sur les dessins) ou plus probablement sphériques ou hémisphériques (tels que sur les sculptures). Ce type d’ouverture n’est pas fréquente mais elle n’est pas marginale non plus.

Parfois, le doute est possible : s’agit-il de boutons décoratifs car il n’y a ni ligne de démarcation ni boutonnière ni bride (img 4) ou bien d’une ouverture véritable (img 5, 6) ?

Les manteaux d’homme (img 6) et de femme (img 5) ont très souvent mais pas systématiquement une fente boutonnée ; elle descend un peu plus bas que sur les tuniques.

La plupart du temps, le boutonnage vertical d’un surcot ou d’un manteau se trouve au centre de la poitrine (img. 6), mais quelques illustrations le montrent nettement décalé sur le côté (img 7, 8) tout en restant bien vertical.

Le plus souvent, les boutons des fentes verticales sont figurés à distance de la fente et non sur la lisière ce qui, d’un point de vue pratique suggère la présence de boutonnières. Plus rarement (img 6), les boutons sont sur la lisière de la fente, ce qui, dans le cas d’un dessin délibéré et non d’une erreur fortuite, serait techniquement compatible avec des fermetures par bride.

L’ouverture frontale et verticale est de loin la plus représentée parmi les types d’élargissement d’encolure. Il en existe de plus rares, voire marginales.

Encolure élargie par une fente oblique fermée par une ligne de boutons

La fente commence au centre, au niveau du sternum et part en biais vers l’épaule (img 9). Le plus souvent vers l’épaule gauche (img 9, 10, 12) mais parfois vers la droite (img 11).

La présence de boutons dessinés sur la pointe mobile (sauf image 11) suggère que c’est le rabat qui porte les boutonnières et l’autre partie les boutons. On peut supposer qu’il y a un recouvrement au moins léger, afin que le vêtement remplisse son rôle de protection contre le froid.

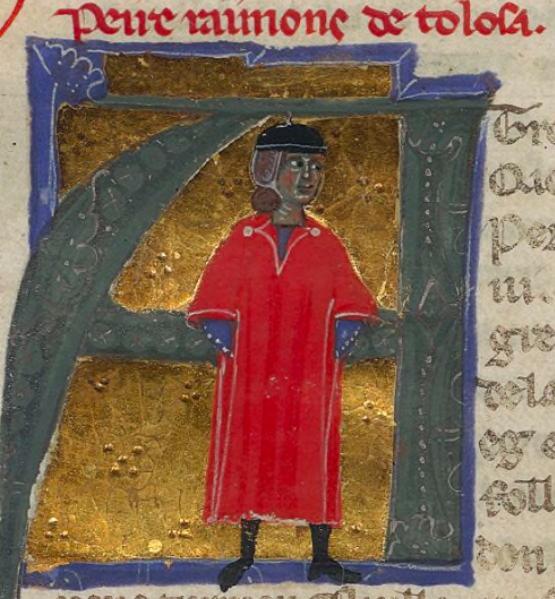

Cette fente oblique est observée sur des surcots avec ou sans manche (img 9, 10, 11, 13) mais aussi sur un manteau (img 12). Elle n’a été repérée que sur des hommes. Je n’ai pas d’exemple de ce rabat déboutonné et ouvert.

En une occasion (img 11), on peut supposer un bouton unique à l’opposé de la pointe du rabat, de l’autre côté du cou.

Ce dessin en particulier montre des boutons sur le corps de la tunique et non sur le rabat, ce qui permet (au moins) deux hypothèses : soit une fermeture par brides fixées sur le rabat avec les boutons sur la partie fixe, soit des boutons sur le rabat et des boutonnières sur la partie fixe, le rabat passant en dessous de la partie fixe ; les autres boutonnages (verticaux) de l’ouvrage (f.242r, f.255v, f. 262r) montrent également des boutons en lisière, incomplètement ronds (img 6) ; c’est vraiment très particulier et propre à cet ouvrage.

Encolure élargie par une fente oblique fermée par au maximum un bouton au bord du cou

En position fermée

La fente commence au centre, au niveau du sternum et part en biais vers l’épaule.

Lorsque cette encolure est fermée, elle est très discrète et peu repérable sauf au bouton de fermeture (qui est même parfois absent ou peu visible : img 18). On pourrait même la confondre avec un replis de tissu sur une tunique trop ample (img 14).

Un dispositif de fermeture similaire (le trait n’est pas rectiligne) est connu avant le XIII°s. (img 15, 16, 17) et le bouton de fermeture peut être particulièrement visible, soit qu’il ait véritablement été énorme, soit qu’il soit volontairement mis en valeur.

En présence d’une encolure au rabat fermé avec un seul bouton nettement visible, plusieurs hypothèses sont possibles, dont (au moins) les deux suivantes :

– il n’y a qu’un seul rabat et un faible recouvrement sur la partie fixe (le vêtement sera peu étanche au froid)

– il y a deux rabats superposés, et le rabat intérieur est maintenu en place par un dispositif peu visible (ou même caché ?) (img 19) .

Parfois, l’ouverture en biais est bien signalée, mais le niveau de détail des oeuvres ne permet pas de repérer la présence de boutons : ni boutons en ligne oblique, ni bouton à l’épaule (img 18).

Parmi les modèles avec un seul bouton figuré (Chartres, img 19 à 21 et Crusader Bible, img 22 à 26), il arrive que le bouton de la pointe du rabat soit particulièrement net, avec une précision permettant de voir la bride retenant le bouton (img 25).

Qu’observons nous ? Soit une absence totale de bouton (img 18), soit un unique bouton à l’épaule (img 22 à 27) ou au cou (img 19 à 21).

Que peut-on déduire et comment peut-on traduire en couture ce qui est représenté ?

– De l’absence de bouton nous pouvons déduire que les boutons ne sont pas jugés suffisamment importants pour être signalés (soit que l’artiste ne sache pas comment le rabat ferme, soit qu’il s’agit d’une évidence pour tout le monde, soit que le ou les boutons soient discrets et sans autre rôle particulier – notamment pas de rôle ornemental).

– De la présence d’un seul bouton, nous pouvons déduire qu’il y a au moins un rabat à fixer ; sachant qu’un second rabat peut être également être présent et maintenu de façon encore plus discrète, à l’intérieur du vêtement, sans qu’il soit possible d’évaluer sa surface ni sa forme. Nous pouvons également déduire, puisque ce bouton est visible, qu’il peut soit être cousu à la pointe du rabat et maintenu par une bride sur la cotte (img 23), soit être cousu sur la cotte et passer dans une boutonnière pratiquée à la pointe du rabat (img 38).

Ce type d’ouverture, peu fréquente, n’a été repéré que sur des hommes. Dans la mesure où cette ouverture n’est déjà pas très présente sur les hommes, et que les représentations de femmes sont largement inférieures en nombre aux représentations d’hommes, les chances d’en identifier sur des femmes semblent plutôt minces.

Encolure élargie par une fente oblique fermée par deux boutons

En position ouverte

D’assez rares illustrations d’encolures à rabats ont été repérées en position ouverte. Elles permettent de confirmer que l’hypothèse de deux rabats superposés est valide, même si elle n’est pas l’unique possibilité.

Ce type d’ouverture oblique, avec seulement deux boutons (voire trois) a été repéré principalement sur des hommes. Dans la mesure où cette ouverture n’est déjà pas très présente sur les hommes, et que les représentations de femmes sont largement inférieures en nombre aux représentations d’hommes, les chances d’en identifier sur des femmes semblent assez minces mais il en existe au moins une (img 28).

Sur la plupart de ces illustrations (img 27 à 35), la pointe de chacun des rabats est garnie d’un bouton [06]sauf Paris, BNF, Français 938, 143r – img 31. On note également la taille assez imposante des boutons dans la plupart des représentations [07]sauf UK, Cambridge, Trinity College, Medical Miscellany including Roger of Palma, Surgical Treatise, O.1.20, f243v – img 32, au moins l’équivalent de l’iris d’un oeil.

Remarquons également que les encolures à deux rabats peuvent présenter non seulement un bouton sur chaque rabat, mais en plus, un bouton au centre, tout en bas de l’encolure, à la jonction des deux rabats avec de la cotte (img 36, 37, 38) ; ce troisième bouton semble être une spécialité de la sphère d’influence germanique (Besançon BM. m54 est un manuscrit originaire de l’actuelle Suisse).

Qu’observons nous sur les images 27 à 37 ?

Le périmètre de l’encolure est agrandi par l’ajout de deux rabats symétriques superposables.

Chacun des rabats porte un bouton à son extrémité (sauf img 31, mais dans le même manuscrit, les deux autres encolures à 2 rabats ouverts montrent deux boutons), bouton qui est toujours figuré assez volumineux (au moins le diamètre de l’iris d’un oeil ou l’épaisseur d’un doigt).

Que peut-on déduire et comment peut-on traduire en couture ce qui est représenté ?

La présence d’un bouton sur la pointe du rabat du dessus rend obligatoire la présence d’une bride sur l’extérieur du vêtement.

La présence d’un bouton sur la pointe du rabat du dessous interroge sur la présence d’une boutonnière sur la cotte (ce qui, l’encolure fermée, rendrait visible ledit bouton, img 39, 40) ou d’une bride à l’intérieur (qui cacherait ledit bouton mais serait inconfortable à porter si le bouton intérieur est aussi volumineux que le bouton extérieur, comme cela est dessiné).

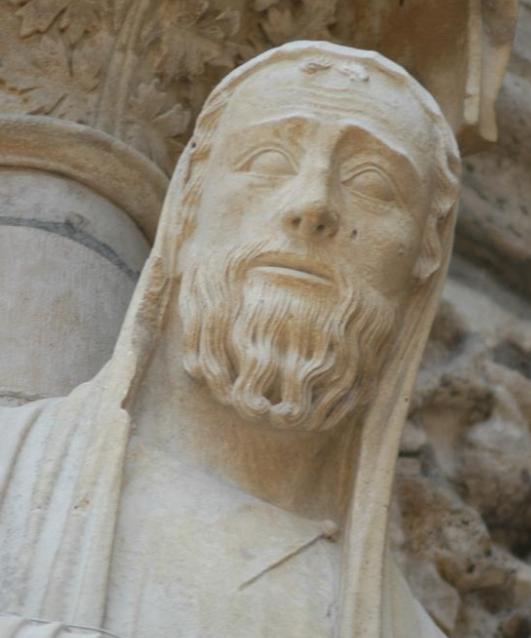

Une sculpture propose une autre solution pour l’encolure « germanique » à trois boutons (img 38) : le rabat du dessus (côté droit de Dietrich) montre l’entaille d’une boutonnière, le rabat du dessous porte un gros bouton, qui passera dans une boutonnière près du cou. Ce dispositif sculpté est différent des dispositifs dessinés (img 27 à 37) ; une fois fermé, deux boutons seront visibles, chacun de part et d’autre du cou, plus un troisième à la jonction des deux rabats et du vêtement.

En position fermée

Dans un cas particulier d’encolure en V et non ronde, il semble y avoir deux rabats asymétriques, l’un étant maintenu au niveau de l’épaule comme habituellement, mais l’autre bouton se situant dans le creux du V (img 39).

De la présence de deux boutons, nous pouvons déduire qu’un (petit) rabat interne – dont nous savons localiser l’extrémité – nécessite également d’être maintenu en place en plus du rabat externe visible. Le rabat externe peut soit porter un bouton passant dans une bride sur la cotte, soit présenter une boutonnière au travers de la laquelle passer un bouton fixé sur la cotte. Un second bouton étant visible au creux du V, la seule possibilité pour le rabat interne, est qu’il porte un bouton passant au travers d’une boutonnière pratiquée dans la cotte.

Le cordonnier de Notre Dame de Chartres (img 40) présente ces deux boutons de part et d’autre du cou, mais pas le troisième en bas de l’encolure : l’encolure de ce jeune homme peut aussi bien être la combinaison de deux rabats à boutons, ou bien d’un rabat portant un bouton plus un rabat portant une boutonnière.

Toujours à Chartres, un ange de la Nativité (linteau de la baie de gauche du portail Nord) présente une encolure comme celle du cordonnier (son voisin ne montre qu’un seul bouton).

Boutonnage sur l’épaule

Cette représentation est fort rare mais mérite d’être signalée. Elle est connue notamment par une cotte portée manches dépassées par un enfant (img 41).

(l’observation montre que les enfants autonomes sont généralement vêtus comme les adultes).

Nous connaissons un autre exemple plus tardif sur un manteau à manches amples non plissées (img 42) et sur des surcots de femme (img 43, 44).

Un remerciement spécial à Sihame, qui m’a rappelé ces exemples fin XIII° s., début XIV° s (images 45-47) :

Conclusion

Les encolures simples, sans ouverture, ras de cou ou en « V » sont majoritairement représentées aussi bien en France qu’en Angleterre, en Italie ou dans la zone d’influence Germanique.

Néanmoins, la mode mixte « ras de cou » du XIII° siècle n’ignorait pas le confort d’une encolure ouvrante et les dispositifs sont divers : une courte fente verticale centrale laissée libre ou fermée d’une broche, fente verticale fermée par une série de boutons, fente oblique fermée d’un ou deux boutons au niveau de l’épaule, boutonnage sur l’épaule…

Concernant les dispositifs d’élargissement de l’encolure, il convient de faire la distinction entre les vêtements légers et les vêtements chauds.

Sur les manteaux, qui sont des vêtements chauds à manches longues et à capuche, principalement portés en extérieur ou en voyage[08]mais pas seulement : les médecins en sont souvent dotés, devant des patients ou professant, l’enfilage par dessus la tête est facilité quasiment systématiquement par une longue fente boutonnée. Cette fente est le plus souvent centrale et verticale sur les femmes comme sur les hommes, mais il y a de rares représentations sur des hommes seulement, de fente verticale déportée sur le côté, ou de fente oblique.

Sur les vêtements légers, la courte fente verticale non boutonnée est majoritaire parmi les encolures ouvertes ; on la rencontre aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Elle peut être ornée d’une broche unissant les deux pointes mais ce n’est pas systématique, ni sur les hommes ni sur les femmes. Cette encolure en « T » est visible principalement sur des tuniques colorées mais également sur des vêtements de dessous, blancs, probablement de simples chemises.

Toujours sur les vêtement légers, sans capuche, il n’y a pas de distinction particulière entre les tuniques à manches (portées en enfilant les manches, ou non) et les surcots sans manche : les deux types de vêtements peuvent montrer une fente boutonnée verticale. Dans ce cas, le port est mixte.

De même, avec ou sans manche, les tuniques peuvent présenter une fente oblique, quel qu’en soit le nombre de boutons (un, deux ou plus) ; toutefois, elles n’ont à ce jour été repérées que sur des hommes (ou sur des anges).

Le boutonnage sur l’épaule d’un surcot sans manche semble n’intéresser que les femmes.

Concernant le statut social, il est bien difficile de trancher car les classes sociales inférieures sont moins représentées que les autres. Malgré tout, au moins un cordonnier et un vigneron sont représentés avec rabat oblique. Ainsi que des médecins, des chanteurs, un prophète, des saints, des anges, un guide d’aveugle…

Dans tous les cas, la nature des boutons est difficile à deviner : des boutons en tissu, en os, en corne ou alliage cuivreux sont tout autant possibles. Leur forme est au minimum ronde (d’après les dessins et peintures) et plus souvent sphérique/hémisphériques (d’après les sculptures, sauf le cordonnier de Chartres img 40).

| Manteau (capuche + manches) | Cotte ou Surcotte à manches | Surcot sans manche | ||||

| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |

| Encolure fixe en rond | 2; | 2; | 2; | 2 | ||

| Encolure fixe en V | 3bis; | 1; | ||||

| Encolure fixe en T | 3; | |||||

| Fente verticale centrale nombreux boutons | 5; | 6; 51 | 47; | 51; | 26; | 4; 13; |

| Fente verticale décentrée nombreux boutons | 7; 8 | |||||

| Fente oblique nombreux boutons | 12; | 10; 13bis; | 9; 11; 13; | |||

| Fente oblique 1 bouton |

48; | 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 49; 50; 51 | ||||

| Fente à rabats croisés | 30; | 28 | 29; 31; 32?; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 51 | 32?; 39; | ||

| Quelques boutons à l’épaule | 41; 42; | 45; 46; | 43; 44; |

Annexe

autres encolures collectées postérieurement à la rédaction du billet :

Celle-ci remonte à la fin du XII° s mais fait partie de la même famille :

Notes

| ⇧01 | encolure dans le Larousse |

|---|---|

| ⇧02 | encolure dans le CNRTL |

| ⇧03 | col dans le Larousse |

| ⇧04 | l’esthétique du dessin, l’épaisseur du trait, la taille du dessin sont autant de contraintes qui limitent cette fidélité |

| ⇧05 | voir amigault dans le Godefroy |

| ⇧06 | sauf Paris, BNF, Français 938, 143r – img 31 |

| ⇧07 | sauf UK, Cambridge, Trinity College, Medical Miscellany including Roger of Palma, Surgical Treatise, O.1.20, f243v – img 32 |

| ⇧08 | mais pas seulement : les médecins en sont souvent dotés, devant des patients ou professant |