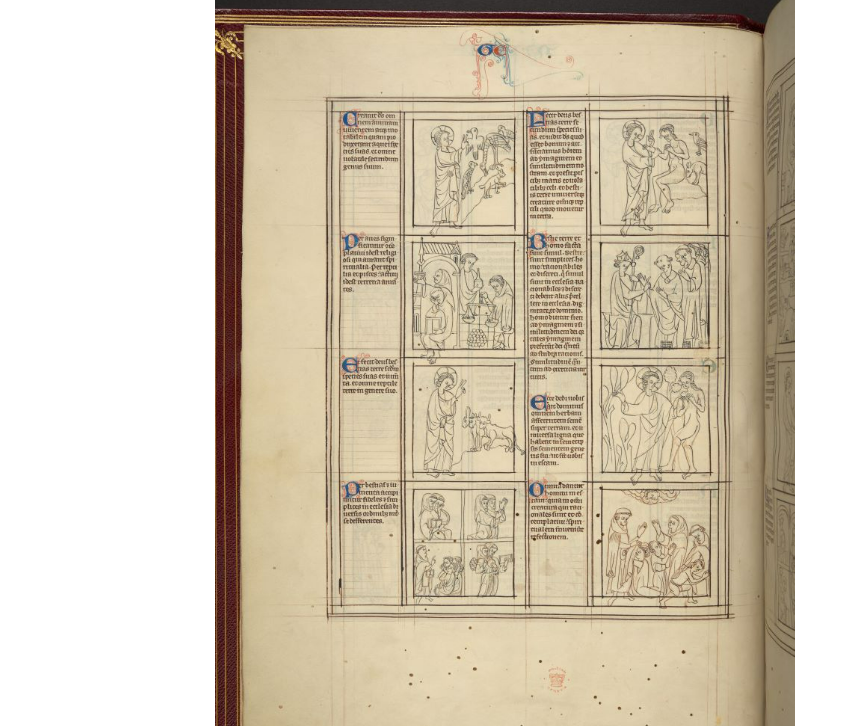

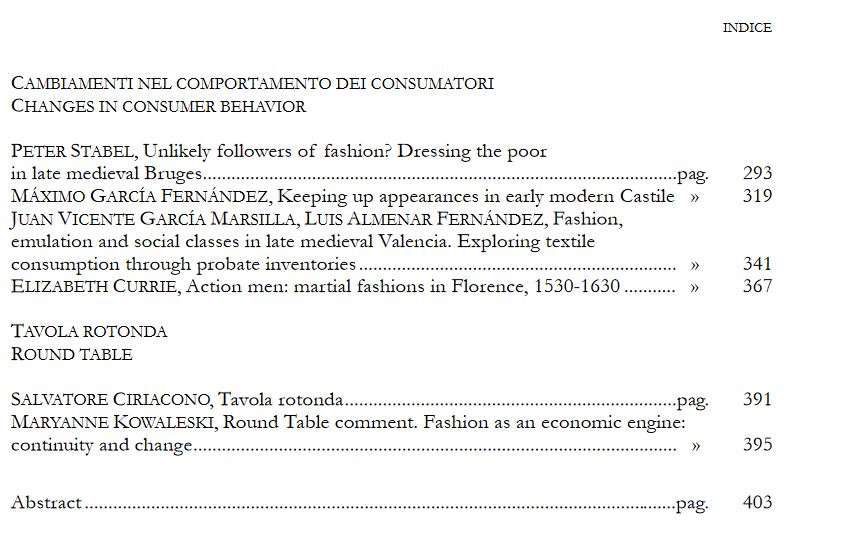

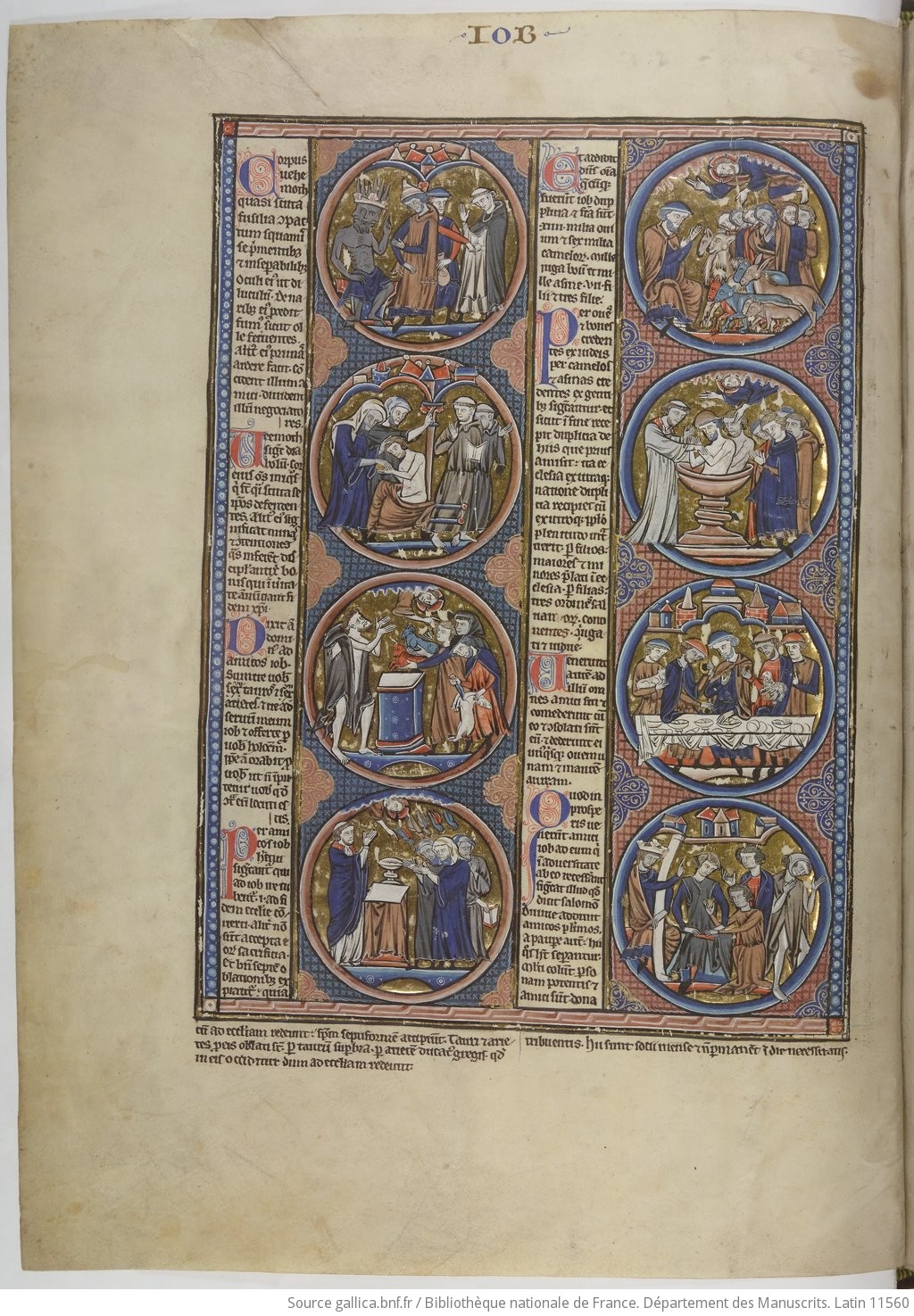

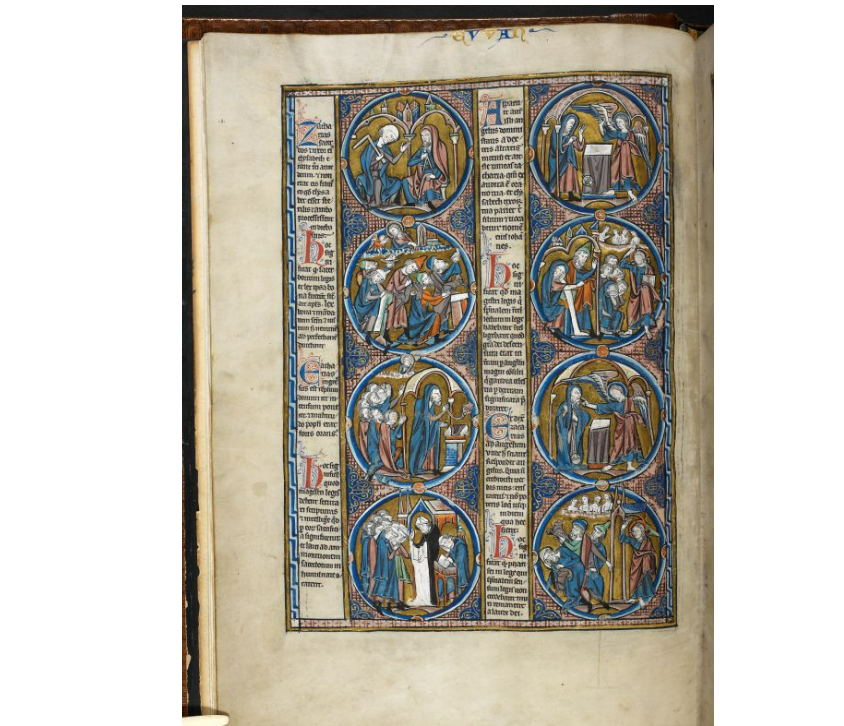

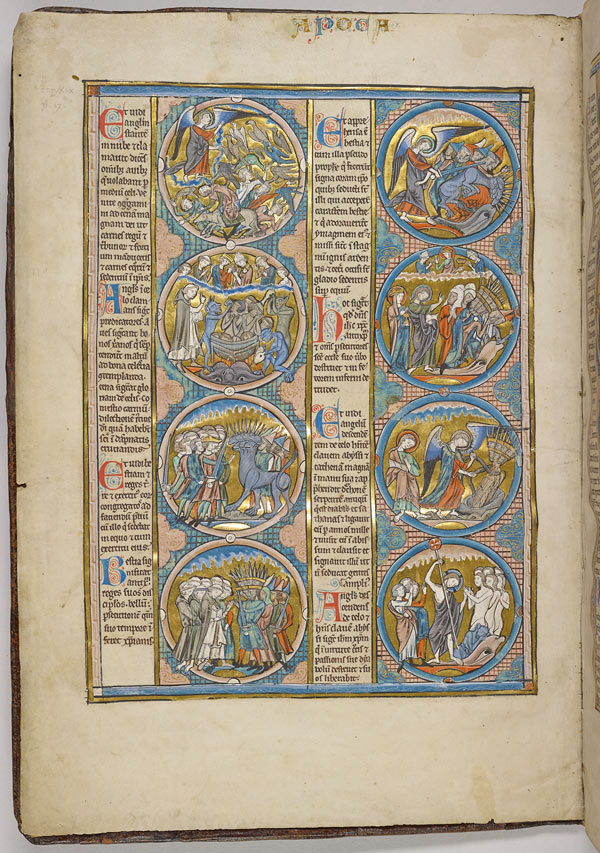

Un article d’Aline Debert : « Les Bibles moralisées » décrit cette famille de manuscrits.

[…] les premières Bibles de ce type ont été réalisées dès le début du XIIIe siècle, à l’instigation de Blanche de Castille. Leur production se poursuivra jusqu’au milieu du XVe siècle où un nouveau genre de Bible les supplantera, les Bibles historiales. – Adeline Debert

Il manque les liens vers les numérisations des principaux manuscrits du XIII° s.

Les deux manuscrits ayant servi de modèle selon A. Debert :

La copie dispersée dite OPL (notice : https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc73093v)

La copie conservée à Tolède et NY :

Tolède, Trésor de la cathédrale, ms. I à III non numérisés, hélas. Il existe 987 copies des trois volumes chez un spécialiste du fac simile, qui, étant en vente ne sont pas numérisées non plus (une vingtaine de vues, incluant les 8 feuillets de New York)

Numérisation du manuscrit supposé servir de modèle dans l’atelier (dessins tracés mais non peints)